Il processo d’apprendimento è apparentemente lineare: le conoscenze maturano in competenze che, a loro volta, alimentano lo sviluppo del pensiero critico. Chiediamoci, però: il pensiero critico è davvero solo un obiettivo o è piuttosto uno strumento propedeutico allo sviluppo di ulteriori competenze? In realtà possiamo parlare di un processo circolare, in cui conoscenze, competenze e pensiero critico contribuiscono al progredire dello stesso; si alternano fasi in cui si avanza, si torna indietro, si lascia sedimentare. Anzi, considerando che, in una prima fase lo sviluppo delle competenze non può prescindere dalle conoscenze, perché non utilizzare le discipline per lo sviluppo del pensiero critico?

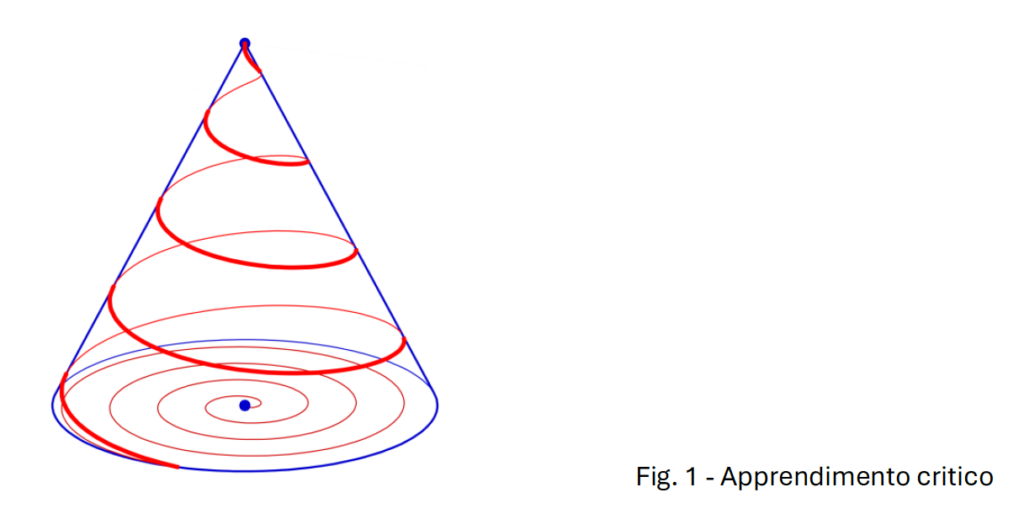

Per poi affinare le stesse conoscenze attraverso il suo esercizio, approdando a nuove competenze e selezionando ciò che è più rilevante e ciò che non lo è, a tutti i livelli? In questo modo il processo di apprendimento assume una forma a spirale, in cui il punto di arrivo di ogni “anello” di conoscenze e competenze è, al contempo, punto di partenza dell’anello successivo (Fig, 1).

Ciò che spesso manca nello sviluppo di questo processo è un tempo di qualità che tenga conto delle esigenze di tutti.

Spesso, infatti, ci troviamo sopraffatti dal tempo, ad esempio quando il tempo della didattica e dell’apprendimento entrano in “conflitto” con un tempo altrettanto importante per il quale gli studenti reclamano spazio: il tempo per parlare di sé ed “esserci”. Inoltre, il tempo di apprendimento dei singoli ragazzi è molto diversificato e non coincide con quello didattico previsto dalla programmazione.

Questo mette gli insegnanti di fronte a sfide continue che li portano a cercare sempre vie nuove poiché verifiche e compiti rischiano di trasformare il tempo scolastico in qualcosa di ripetitivo, dove l’apprendimento potrebbe diventare meccanico e non autentico, cioè una mera produzione di conoscenza di contenuti che non valorizza l’apprendimento come processo. Sarebbe opportuno riuscire a prendersi il proprio tempo, inteso come tempo di qualità per attivare il processo di insegnamento-apprendimento più efficace per ogni singolo ragazzo. Inoltre, il tempo diventa spesso nemico di certe attività meno strutturate e più libere che richiederebbero un più ampio respiro per essere opportunamente e degnamente sviluppate, anche perché nel poco tempo i ragazzi devono imparare a gestire le tante informazioni che ricevono.

Spesso i ragazzi hanno le idee, ma a volte faticano ad esprimersi o hanno paura di esporsi perché temono il giudizio o per timidezza. Per questo, ai fini di un traguardo collettivo, condiviso e autentico, è interessante la possibilità di concedere di intervenire anche ai ragazzi che di solito sono gregari o isolati. Quando il tempo è scandito da una campanella, il tempo sembra che sia sempre troppo poco o troppo; raramente si riesce a trovare un giusto equilibrio tra il tempo a disposizione e il tempo necessario ai singoli ragazzi per raggiungere gli obiettivi prefissati. L’ideale sarebbe avere per tutti – docenti e studenti – il tempo per sperimentare, il tempo per imparare dall’esperienza e non solo dai corsi, dai laboratori e dai workshop che spesso sono un carico notevole e imposto ai docenti.

Ma la vera domanda è: qual è il valore del tempo a scuola, cosa rimane dopo il suono della campanella? Il valore del tempo, a volte, viene sottovalutato e più che la qualità prevale l’attenzione alla quantità, poiché non sempre utilizziamo il tempo che abbiamo nella maniera più efficace possibile.

Bisogna sempre ricordare che, quando si lavora a scuola, è importante aprire la mente a punti di vista differenti per dare attenzione a tutti gli interventi, poiché ognuno di essi è importante e funzionale all’inclusione.

Non è importante solamente dove si va, ma anche la strada che si percorre.

Qui il testo del report del laboratorio di scrittura collettiva a cui le docenti hanno potuto essere presenti come osservatori esterni